Filosofar no es opinar

Empezar a filosofar es, ante todo, someter a juicio no sólo los contenidos de las diversas opiniones –las cuales, en la práctica, evidencian tanto sus contradicciones que se destruyen por sí mismas unas a otras--, sino también el estatuto entero de una existencia que cree que opinar es saber y que basta con estar cierto para pretender que se posee la verdad.

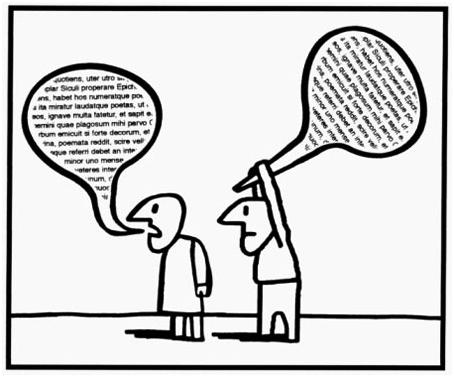

Porque la opinión –la doxa--, como lo prueba todo el ejercicio de la democracia, no quiere reconocerse como tal: reivindica la verdad, pretende conocer la realidad en sí misma. Dicho de otro modo, está segura, cierta de sí. Y cuando choca contra la igual certidumbre del otro, se asombra, se indigna y entabla la discusión con el convencimiento de que la dificultad que se le opone es ridícula y de que la superará fácilmente. Lo que de hecho sucede es que, durante todo el debate, la opinión se mantiene cerrada y sorda a la argumentación adversa. El diálogo es tan sólo aparente: en realidad, son dos monólogos paralelos los que se desarrollan. Ahora bien, en estas condiciones, dado que la discusión tenga por finalidad definir una acción común, ¿quién resolverá entre interlocutores que no quieren entenderse? ¿Quién decidirá, cuando en la asamblea, dos oradores defiendan posiciones diametralmente opuestas? ¿La mayoría? Cada uno de los que toman parte en la Ecclesia se halla también en estado de certeza: declárese por esta o la otra tesis, o por una tercera que no haya sido expuesta, vota siempre según su opinión, la cual erige él a la categoría del saber, aunque, en realidad, no es sino la expresión de sus intereses particulares.

Y, precisamente por estar en juego los intereses y las pasiones y porque nadie puede eludir la fascinación que unos y otras ejercen, es por lo que las decisiones tomadas por mayoría, por una mayoría esencialmente variable, no tienen ningún efecto duradero: la minoría se agita, se dedica a conspirar, ya sea para invertir la proporción de las fuerzas en el seno de la Asamblea, ya sea para echar abajo el mismo régimen popular. Tras el ‘libre juego’ de las opiniones, tras la lucha de los intereses y de las pasiones, se perfila el verdadero juez, el que decidirá en última instancia: la violencia.

¿En qué se funda la opinión? ¿Cuáles son sus argumentos? Lo mismo si se nutre de la tradición que si se arma de las ‘nuevas enseñanzas’, lo que invoca siempre en apoyo de sus razonamientos es que ella apela a los hechos. Emplea la técnica de los ejemplos. Y éstos los toma de aquí y de allá, sin discreción, tanto de la literatura edificante como de los mitos que encuentra a mano, o de la historia o de la vida diaria. Pretende basarse en la ‘realidad’ y, para ella, lo real es lo que se ve, lo que se percibe, lo que se experimenta. Al construir con unos materiales tan deleznables, confía lo que cree ser desarrollo del pensamiento a las palabras: no advierte el carácter convencional del lenguaje ni que éste sólo es válido cuando traduce un conocimiento verdadero. De esta manera va construyendo discursos que abarcan en una falsa unidad sus dispares experiencias; no sabiendo cómo se han de usar las palabras, las utiliza con total aplomo, a fin de enmascarar lo inconstante y lo contradictorio de sus juicios.

En el fondo, lo que la opinión ignora es que está tomando por la totalidad de lo real lo que se le da solamente en sus parciales perspectivas. Con sus ejemplos, se inventa los hechos, siendo así que tales ejemplos los ha constituido de un modo contingente, a partir de sus azarosos encuentros empíricos y de los intereses que suscitan sus deseos y pasiones. Lo que la opinión llama real es lo imaginario que ella elabora a base de los residuos de la que realidad que deja subsistir su oscurecida percepción. Se entrega a esta última y a sus apetitos sensitivos tomándolos por guías. Pues no otro es el estatuto fundamental de la opinión: en lugar de inquirir qué sea lo verdaderamente real, se abandona a lo que a las inmediatas la satisface. Los apetitos por los que se rige le señalan unos ‘valores’ que ella acoge como los únicos aceptables y los convierte en los goznes de su discurrir…

En la raíz de las contradicciones del opinar está, pues, la diversidad que implica, necesariamente, el someterse al capricho de los deseos. El proceso es muy claro: el hombre que es pasivo a sus apetitos toma por juez de su pensamiento sus intereses y sus pasiones; para que éstas se salgan con la suya, habla, recurre al lenguaje que le sirve para manifestarlas y hacerlas valer frente a los demás hombres; se producen así los discursos antagónicos, muy seguros todos ellos de su verdad, mantenidos todos acérrimamente contra la argumentación del otro. Y, no quedando ningún medio de decidir, puesto que cada cual adopta por juez a la parte más inestable de sí mismo, subsiste una sola razón: la del más fuerte. (…)

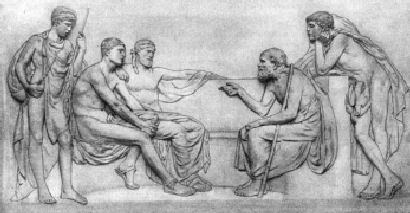

[Con la filosofía] no se trata ya de discurrir sobre la marcha, no ya de decir, sino de elaborar –frente a todos esos disparatados discursos que mantienen a los ciudadanos al compás de su fantasía o de sus intereses—un discurso que pueda ser tenido por legítimo juez de todos los demás. Este deberá poder aceptarlo cada ciudadano como verdadero y tomarlo por criterio de su opinión y, consecuentemente, de su conducta, con tal de que dicho ciudadano haya logrado antes acallar su pasión. Ahora bien, el medio como semejante discurso puede construirse no es otro que el diálogo. En el diálogo se enfrentan dos decires, dos opiniones, dos pasiones. Pero basta con que uno de los interlocutores comprenda que el enfrentamiento es inútil si no se convierte en confrontación orientada a que surja una palabra de nuevo tipo. Platón ha aprendido de Sócrates que hay que dialogar no para decir, sino para dejar al otro ir cayendo poco a poco en la cuenta de lo inútil y vacío de su discurso. Y cuando el otro se convence de su desorden, cuando, confuso, experimenta a la vez la imposibilidad y la necesidad de hablar, entonces, mediante la pregunta hecha por ‘el que sabe que no sabe nada’ al que creía saber y ahora sabe ya que nada sabe, viene una solución. (…) Esclavo aún de sus sentidos, se constituye, involuntariamente, en sujeto del discurso. Sujeto en un doble sentido: dueño de él porque lo produce y lo controla, porque sin el que habla nada sería discurso; sometido a él, porque, haga lo que haga y diga lo que quiera –aun en la necedad, la ignorancia y la mentira—tiene que obedecer sus leyes. El hombre es ciudadano del discurso.

Ahora bien, el discurso, como tal, no permite que se le maltrate. Al otro se le puede --¡y es fácil!—engañar dirigiéndole discursos capciosos; más fácil todavía es engañarse a uno mismo. Pero al discurso en sí no se le engaña. Sus leyes son inmutables y muy precisas y, si se las considera, se ofrece la posibilidad de salir del callejón sin salida a la que conduce la autosuficiencia de las opiniones. Tonto, falso o mentiroso, el hombre sigue amando la verdad y, aunque por sendas torcidas, procura dar con ella. (…)

En efecto, a partir de ahí ambos interlocutores están en otro terreno: ya no hablan de sí mismos, ya no expresan sus opiniones, sino que en su discurso, cuya contradicción, desdoblándose, se ha transformado en dialéctica, dejan hablar a otra realidad que no es el uno ni el otro; antes se halla presente en cada uno de ellos. (François Châtelet, El pensamiento de Platón).